小野妹子が勧請、明治天皇も幼少期に祈願した虫封じ・子供の守り神

[住所]京都府京都市左京区上高野三宅町22

[電話]075-781-5003

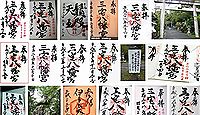

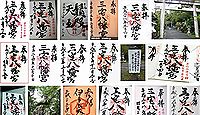

三宅八幡宮(みやけはちまんぐう)は、京都府京都市左京区上高野三宅町にある神社。近代社格では村社。参拝すれば、御朱印を頂ける。

社伝によれば、第33代推古天皇の時代(593年-628年)、遣隋使として隋に赴いた小野妹子が、筑紫(九州の北部)で病気になった。

その時、宇佐八幡宮に祈願すると、病気が治り、隋に渡航し、数々の困難を乗り切り、無事帰国することができた。

そこで、小野妹子は隋からの帰国後、報恩として、自らの所領である山城国愛宕郡小野郷のこの地に宇佐八幡宮を勧請したのが始まり。御祭神は応神天皇で、八幡大神として祀る。

この八幡勧請は、貞観2年(860年)創建の石清水八幡宮はもとより、大同4年(809年)創建で、山城国最古の八幡宮とされる平岡八幡宮よりもはるかに早い。

当初は式内社である伊太多神社の境内社として祀られ、現在地より南に鎮座していたという。なお、伊太多神社は大正4年(1916年)、崇道神社に合祀された。

その後、愛宕郡岩倉の地に移り住んでいた、後鳥羽上皇の第四皇子頼仁親王の血を継ぐ南朝の忠臣である備後三郎三宅高徳(児島高徳)が当宮を尊崇したようになった。

これにより、現社号が定着した。ちなみに、三宅の名の由来は、大化の改新前の大和朝廷の直轄地である屯倉が置かれたからであるともされている。

応仁の乱(1467年-1477年)の戦災により全焼したが、数十年後に近隣住民の手で復旧された。明治2年(1869年)に拝殿、明治20年(1887年)に本殿が再建された。

幕末から明治末期にかけては、子供の癇の虫封じの信仰が隆盛を極め、「虫八幡」と呼ばれるようになった。「むし八幡」と呼ばれる御所八幡宮社と併称される。

地元の伝承では、もともと「田の虫除け」の神だったが、後に「子供の虫除け信仰」に移ったとされている。

明治天皇が幼少のころに重い病を患い、当宮に祈祷を命じ、その祈祷の甲斐があり、病が治ったともいわれている。

近年、癇の虫退治の信仰の広がりを物語る大量の大絵馬が見つかり、民俗文化の貴重な資料として、国の重要有形民俗文化財に指定された。

もともと八幡神と鳩のつながりは深いが、当宮では特に鳩が大事にされており、鳥居前には狛犬ならぬ「狛鳩」が置かれている。

境内にも多くの鳩がいて、参拝者はえさをあげることができる。拝殿の幕にも「鳩」が描かれ、石燈籠や瓦にも「鳩」の模様があり、絵馬にも「鳩」が描かれている。

お宮参りの際に、「神鳩」という土製・素焼きに色をつけたつがいの鳩が授けられ、子供が無事成長した折にお礼に返しに来る風習がある。

境内の売店には鳩餅が販売されている。当社公式サイトも鳩のアイコンが多く使われている。当宮でこれほど鳩が信仰されているのかは不明だという。

例祭は9月15日で、秋の大祭、放生会。14日は宵宮で、15日に神事が営まれ、境内には露店が所狭しと立ち並ぶ。

この大祭においても、小児の夜泣き、癇の虫封じなどの祈祷が有名で、大絵馬も公開される。

【ご利益】

子供の守り神、癇の虫・夜泣き封じ(公式HP)

【関連記事】

・京都府の神社 - 本サイトに掲載されている神社で、京都府に鎮座している神社の一覧

[電話]075-781-5003

三宅八幡宮(みやけはちまんぐう)は、京都府京都市左京区上高野三宅町にある神社。近代社格では村社。参拝すれば、御朱印を頂ける。

社伝によれば、第33代推古天皇の時代(593年-628年)、遣隋使として隋に赴いた小野妹子が、筑紫(九州の北部)で病気になった。

その時、宇佐八幡宮に祈願すると、病気が治り、隋に渡航し、数々の困難を乗り切り、無事帰国することができた。

そこで、小野妹子は隋からの帰国後、報恩として、自らの所領である山城国愛宕郡小野郷のこの地に宇佐八幡宮を勧請したのが始まり。御祭神は応神天皇で、八幡大神として祀る。

この八幡勧請は、貞観2年(860年)創建の石清水八幡宮はもとより、大同4年(809年)創建で、山城国最古の八幡宮とされる平岡八幡宮よりもはるかに早い。

当初は式内社である伊太多神社の境内社として祀られ、現在地より南に鎮座していたという。なお、伊太多神社は大正4年(1916年)、崇道神社に合祀された。

その後、愛宕郡岩倉の地に移り住んでいた、後鳥羽上皇の第四皇子頼仁親王の血を継ぐ南朝の忠臣である備後三郎三宅高徳(児島高徳)が当宮を尊崇したようになった。

これにより、現社号が定着した。ちなみに、三宅の名の由来は、大化の改新前の大和朝廷の直轄地である屯倉が置かれたからであるともされている。

応仁の乱(1467年-1477年)の戦災により全焼したが、数十年後に近隣住民の手で復旧された。明治2年(1869年)に拝殿、明治20年(1887年)に本殿が再建された。

幕末から明治末期にかけては、子供の癇の虫封じの信仰が隆盛を極め、「虫八幡」と呼ばれるようになった。「むし八幡」と呼ばれる御所八幡宮社と併称される。

地元の伝承では、もともと「田の虫除け」の神だったが、後に「子供の虫除け信仰」に移ったとされている。

明治天皇が幼少のころに重い病を患い、当宮に祈祷を命じ、その祈祷の甲斐があり、病が治ったともいわれている。

近年、癇の虫退治の信仰の広がりを物語る大量の大絵馬が見つかり、民俗文化の貴重な資料として、国の重要有形民俗文化財に指定された。

もともと八幡神と鳩のつながりは深いが、当宮では特に鳩が大事にされており、鳥居前には狛犬ならぬ「狛鳩」が置かれている。

境内にも多くの鳩がいて、参拝者はえさをあげることができる。拝殿の幕にも「鳩」が描かれ、石燈籠や瓦にも「鳩」の模様があり、絵馬にも「鳩」が描かれている。

お宮参りの際に、「神鳩」という土製・素焼きに色をつけたつがいの鳩が授けられ、子供が無事成長した折にお礼に返しに来る風習がある。

境内の売店には鳩餅が販売されている。当社公式サイトも鳩のアイコンが多く使われている。当宮でこれほど鳩が信仰されているのかは不明だという。

例祭は9月15日で、秋の大祭、放生会。14日は宵宮で、15日に神事が営まれ、境内には露店が所狭しと立ち並ぶ。

この大祭においても、小児の夜泣き、癇の虫封じなどの祈祷が有名で、大絵馬も公開される。

【ご利益】

子供の守り神、癇の虫・夜泣き封じ(公式HP)

【関連記事】

・京都府の神社 - 本サイトに掲載されている神社で、京都府に鎮座している神社の一覧

コメント