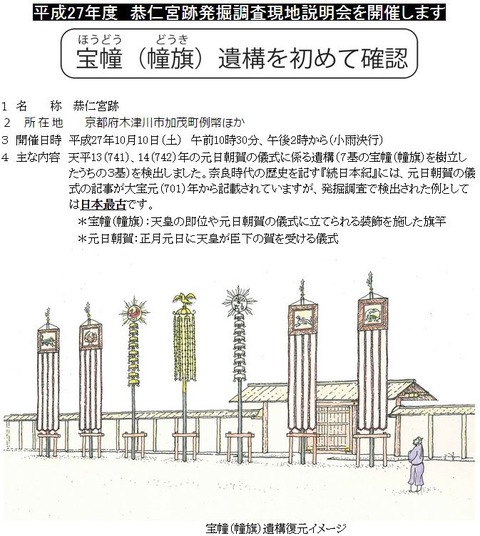

奈良時代に都が置かれた恭仁京(くにきょう)の宮跡(国の史跡、京都府木津川市)で、旗ざおを立てた跡が見つかりました。京都府教育委員会が2015年10月8日に発表しました。天皇が臣下から新年の祝賀を受ける朝賀の儀式で使われた「宝幢」(幢幡)の遺構とみられ、確実な朝賀の遺構としては国内最古だと言います。現地説明会が10月10日午前10時半と午後2時に開催されます。お問い合わせは発掘調査事務所まで、電話:0774-76-2250。

朝日新聞の報道によれば、恭仁京は8世紀半ば、740年に聖武天皇が平城京から移した都。3年余りで大阪・難波宮に移ったため、「幻の都」と呼ばれることもあります。

期間が短い恭仁京は不明な点も多く、具体的な土地利用の様子が分かった今回の発見は意義深いものがあります。詳細は朝日新聞の報道と、下記の関連サイトにも記述があります。

【関連サイト】

・平成27年度 恭仁宮跡発掘調査現地説明会を開催します - 京都府教育委員会

朝日新聞の報道によれば、恭仁京は8世紀半ば、740年に聖武天皇が平城京から移した都。3年余りで大阪・難波宮に移ったため、「幻の都」と呼ばれることもあります。

期間が短い恭仁京は不明な点も多く、具体的な土地利用の様子が分かった今回の発見は意義深いものがあります。詳細は朝日新聞の報道と、下記の関連サイトにも記述があります。

【関連サイト】

・平成27年度 恭仁宮跡発掘調査現地説明会を開催します - 京都府教育委員会

コメント